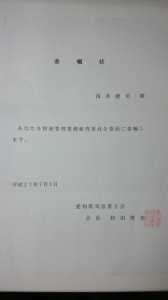

「財産管理業務研究委員会委員」(民事信託担当?)を拝命しました

決して偉いと言う訳ではなく、興味と勉強する覚悟と、それに時間を割くことを厭(いと)わない気持ち、

あとは愛知県司法書士会の会員であれば、(多分、ほぼ)なれる「財産管理業務研究委員会委員」を拝命いたしました。

そして、自身として想定していませんでしたが、その副委員長もお受けすることになりました。

愛知司法書士会の財産管理業務研究の一助になれるように、努めて務めていきたいと思います。

財産管理業とはいっても、とても分野が広く、いわゆる「司法書士法施行規則第31条に規定する業務」もまだまだ認知されていない状況です。

また、その業務の認知も司法書士ごとによってバラツキがあるようにも感じ、理解もそれぞれになってしまっているようにも思えます。

僕自身にマニュアルのような知識は備わっていませんし、磐石のものとも考えていませんが、(日ごろお世話になっている)司法書士会のためにもしっかり研究し、少しでも恩返しできればと思います。

また、今回、浅井に副委員長が回ってきた背景に「民事信託(家族信託)」の研究の取り組みの強化がある、、のかな?と思っています。

なんというか、もはや、その担当みたいな雰囲気や話すらありました(^。^;)

自身も、従前から注力してきた分野ですので、名古屋(愛知)の司法書士が民事信託業務のトップランナーとなれるよう、

情報収集と研究、またそのアウトプットのための研鑽を積みたいと思っております。

ブログでバンバン公開できる情報ばかりではないですが、面白い進展があれば、果敢に広めていきいたいと思います!!